Page

Retour

Page

Retour

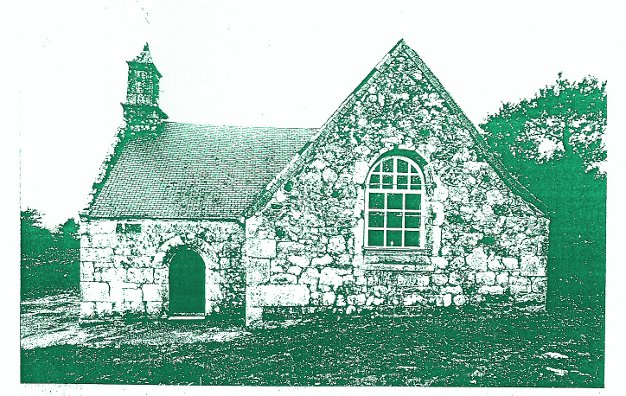

PLUSQUELLEC

Chapelle Saint-Fiacre

Construite en l'honneur de SAINT FIACRE, patron des jardiniers, cette

chapelle a été édifiée dans un site isolé, sur un terrain gazonné.

Les références pour connaître l'histoire de la chapelle peuvent se trouver chez :

René COUFFON : Répertoire des Églises et Chapelles des diocèses de

Saint-Brieuc et Tréguier : Trois volumes édités par les Presses

bretonnes de 1939 à 1941.

Henri FROTIER DE LA MESSELIERE : Le Poher - Finistère et Côtes du Nord chez le même éditeur en 1949.

J. GAULTIER DU MOTTAY : Répertoire archéologique du Département des Côtes du Nord - 2ème série - Tome 1 en 1883.

Abbé BALDINI dans son rapport fait en 1856 sur l'état de la Chapelle où il note que "seul l'autel est en bon état!

Ce rapport est conservé aux Archives de l'Évêché de Saint-Brieuc.

Les éléments anciens de

cette chapelle sont essentiellement la maîtresse- vitre du chevet et la

porte Ouest qui semblent remonter au 14ème siècle.

Juste après les événements de la Révolution, en 1803, un rapport fait

état des réparations entreprises, toutefois assez limitées.

En 1807, la Chapelle est mise en vente et, à cette occasion, une

estimation en est faite. Cela permet d'avoir une description de

l'édifice (Archives paroissiales, série Q).

Cependant, aucun élément historique n'apporte de précisions sur

l'histoire de la construction. D'origine, cet édifice est une chapelle

privée.

On ne connaît pas le nom de l'acquéreur de la vente de 1807. La

Chapelle est, un bien privé jusqu'en 1823, époque à laquelle, Françoise

DE GOUVRY( Marie Françoise GO(U)ERY, veuve de Yves Marie LE GARS, notaire à Botmel-Callac) en fait don à la Fabrique de PLusquellec (Archives

Nationales, F3,I1, Côtes-du-Nord ).

D'autres travaux de restauration seront effectués après 1856 : les murs

seront relevés sauf, peut-être, le pignon Ouest dont la porte sera

conservée. En effet, ce mur-pignon porte des traces du 16ème siècle

ainsi que la porte Sud et les piles de la Croisée à nervures

pénétrantes.

Il

est probable que des éléments plus anciens aient pu alors être

réutilisés. Le transept serait alors apparu et peut-être ouvert sur la

Croisée puisque des inscriptions sont visibles sur les piles. C'est

encore en 1856 que la charpente, en très mauvais état, a été refaite.

On peut penser que la disposition intérieure a été, à cette occasion,

modifiée, les autels déplacés par rapport à la construction de 1807.

Cependant, la reconstruction la plus importante a lieu en 1933 : elle

est effectuée par des ouvriers du pays, nous dit René COUFFON.

Une inscription existe sur la face Ouest mentionnant une date : 1933 ainsi que les lettres R et L.

Construction : Les matériaux utilisés sont le granit et un poudingue

bleuté local pour les murs. La couverture est faite en ardoises.

Le mur-pignon Ouest et une partie de la façade Sud sont en granit posé

en moyen-appareil régulier. Les autres murs sont en appareillage

irrégulier de granit et poudingue.

Les chaines d'angle sont en gros sont en gros blocs de granit irréguliers.

Les ouvertures et la structure de la baie Est sont très bien appareillées en pierres de granit taillées avec soin.

Elévations extérieures :

a/ Façade Ouest : Le mur-pignon est ouvert d'une porte axiale et est surmonté d'un petit clocheton.

La porte présente un arc brisé souligné par une archivolte à retours

horizontaux. L'intrados de l'arc est mouluré de trois tores se

prolongeant sur les piédroits en colonnettes à petits chapiteaux.

Les rampants du pignon sont appareillés en lits horizontaux. Les crossettes sont creusées d'un cavet sur leur face externe.

La souche rectangulaire du clocheton porte une corniche en cavet sur ses quatre faces. Le clocheton est complètement

ouvert à l'Ouest et à l'Est et abrite une seule cloche.

Couronnant le clocheton, une corniche en doucine. Surmontant le tout, une croix de fer et un coq

b/ Façades Nord et Sud :

Elles sont symétriques mais une porte ouvre le mur Sud. Composées de

deux parties : Le mur Sud de la nef proprement dit,et, en avancée, le

mur-pignon du bras de transept.

Le mur gouttereau Sud de la nef présente une porte en plein cintre à

deux claveaux ; sur l'intrados de l'arc, une moulure à deux cavets.les

piédroits sont seulement ébrasés.

Le mur Nord, lui, est plein ainsi que les murs Ouest du transept qui lui sont perpendiculaires.

Les murs-pignons des bras du transpt sont dissymétriques, les rampants

Est étant plus allongés et incurvés dans leur partie qui rejoint la

toiture. Ces deux murs-pignons sont ouverts d'une fenêtre en plein

cintre ébrasée.

c/ Façade Est :

Les murs gouttereaux des bras du transept sont dans un même alignement

avec le mur-pignon du chevet. Celui-ci présente une ouverture en une

grande baie en plein cintre à ébrasement creusé d'un cavet.

Le beau réseau de granit de cette baie présente, à sa partie

supérieure, une rosace à huit lobes autour d'un axe central. Chaque

lobe a un intrados trilobé et, dans la partie inférieure de la rosace,

dans les écoinçons, une mouchette trilobée également complète le décor.

Au dessous de la rosace, une traverse horizontale la sépare de trois lancettes en plein cintre à intrados trilobé.

Sous l'égoût de la toiture, apparaissent les sablières de la charpente.

Couverture :

Les deux vaisseaux sont

couverts par des toits à deux versants qui se

recou-pent à même hauteur. Les noues NW et SW sont droites, les autres

infléchies. Les toitures s'appuient à chaque extrémité sur des

murs-pignons mais, à l'Ouest les rampants débordent du mur. Les

chevrons des autres rampants sont protégés par des ardoises clouées.

A l'intérieur, les vaisseaux sont recouverts par les lambris des charpentes, en arc surbaissé.

La charpente est inaccessible mais les lambris laissent apparaître entraits et poinçons.

La toiture repose sur trois fermes porteuses s'appuyant aux piliers de

la Croisée, à savoir une ferme pour le vaisseau de la nef et les deux

autres pour le vaisseau du transept.

Le poinçon d'un entrait supplémentaire soutient la clé de croisée. Manifestement la charpente est relativement récente.

Plan et élévations intérieures :

Petit édifice en forme de T à deux vaisseaux perpendiculaires. L'espace intérieur est couvert par les lambris des charpentes.

Les murs Est du transept sont dans l'alignement du mur-pignon du

choeur. La longueur du transept est supérieure à celle de la nef, et la

largeur des bras du transep est plus grande que la longueur de la nef.

Des piliers à section circulaire sont à demi-engagés aux angles de la

croisée. Un pilier simple aux angles Nord-Est et Sud-Est et des piliers

jumelés aux autres angles, engagés dans les murs de la nef et dans les

murs Ouest de chaque bras du transept. Ces piliers supportent la

charpente.

Le Choeur liturgique n'est pas fermé par une table de communion et

l'Autel sur une plate-forme rectangulaire est dégagé du mur Est.

Le vaisseau longitudinal est éclairé par la maitresse-vitre du chevet.

Le mur Ouest est ouvert d'une porte axiale en plein cintre dont l'embrasure

laisse voir les ébrasements du portail extérieur.

Le mur Nord n'a aucune ouverture et le mur Sud a une porte

rectangulaire à linteau de bois. Auprès de celle-ci, un bénitier à cuve

rectangulaire est adossé à la maçonnerie et porté par une petite

colonne.

Dans le mur Est, une grande

fenêtre axiale en plein cintre est mouluré d'un cavet et d'un

appareillage de granit. Près de cette fenêtre, deux consoles moulurées

pour porter des statues.

A droite de l'autel et creusée dans le mur se trouve une crédence

rectangulaire à appui saillant tandis qu'à gauche de l'autel, une

pierre saillante forme

une tablette.

La croisée est délimitée par les piliers cylindriques construits en

grand appareil de granit qui ne sont ; raisonnés à la maçonnerie des

murs. De petits massifs en demi-sphère reçoivent les entraits de la

charpente.

Leurs bases sont moulurées d'un petit cavet.

Les piliers engagés dans le mur Est reposent sur un socle en tronc de

pyramide. Les piliers jumelés du mur Ouest sont, dans leur partie

inférieure, entourés banc en granit et, à la partie supérieure, on peut

voir des traces de péné

tration d'arcades assez nettes toutefois sur les piliers des extrémités

de la nef. On y remarque le départ saillant d'un rouleau et des

nervures latérales de chaque côté des piliers.

Sur les autres piliers, les départs de rouleaux sont arrachés et martelés.

Le Transept est éclairé, au Nord et au Sud, par une baie en plein cintre.

Près de chaque baie, sont des consoles moulurées portant des statues. Les murs gouttereaux sont aveugles.

Un autel de granit est

adossé au mur Est du bras de transept Sud. Le mur Est du bras de

transept Nord comporte un ressaut horizontal.

Il y reste deux consoles à demi-arrachées qui soutenaient un autel symétrique à celui du bras Sud.

La dissymétrie actuelle des pignons du transept pourrait être expliquée

par un alignement postérieur des murs Est sur le mur-pignon du chevet.

Il n'est donc pas illogique de penser que le plan primitif de l'édifice était celui d'une croix latine.

Il est aussi possible de penser que le changement de plan a eu lieu en

1856 lors de travaux importants et que les autels ont été déplacés par

rapport à leur situation d'origine.

L'autel principal placé sur une plate-forme en ciment a entraîné la

disparition du chœur liturgique dont certaines traces subsistent sur le

sol.

L'Autel

: surélevé sur une plate-forme en ciment, de plan rectangulaire, est

composé de trois lits de gros blocs de granit soigneusement raillés. Le

premier lit constitue une base saillante moulurée en "talon renversé"

dans un tore au-dessus d'une gorge.

Le second lit forme le corps de l'autel et le lit supérieur est formé

d'une tab monolithique saillante sur son grand côté Ouest et les deux

petits côtés;

Le surplomb est largement chanfreiné.

La face Est, autrefois adossée au mur du chevet, présente un appareillage irrégulier.

Longueur de la table = 227 cm.

Largeur = 85 cm.

Hauteur = 20 cm.

Hauteur totale = 98 cm.

Cet autel daterait du 16ème siècle, mais on n’en a aucune certitude.

Autel du bras de transept Sud.

Constitué d'une table rectangulaire monolithe en granit dont un grand

côté est engagé dans le mur du transept et dont les arêtes inférieures

sont chanfreinées.

La table repose sur deux pierres de section carrée dont la longueur est

égale à la largeur de la table. Ces pierres sont soutenues, à leur

extrémité libre par deux petites grilles s'appuyant sur le sol.

Au niveau de la pile de croisée, la table est échancrée.

Longueur de la table = 2 m

Hauteur de la table 0,22 m

Hauteur des grilles 0,78 m

Largeur de la table = 0,66 m

Hauteur totale = 1,20 m

Hauteur des consoles = 0,15 m

Statue de Saint-Fiacre.

Située sur le mur Est du chœur, à gauche de la maîtresse-vitre, c'est une statue d'applique en ronde-bosse, en pied.

Faite en bois polychromé, à surface polie, le dos évidé, taillée dans

un bloc principal, mais les deux avant-bras sont rapportés à l'ensemble

par tenon et mortaise. La pelle est glissée dans la main.

Hauteur = 130 cm.

Largeur = 38 cm.

Profondeur = 25 cm.

Comme toutes les statues de la chapelle, la polychromie semble assez

récente, très épaisse elle cache la polychromie d'origine. Elle est

faite sans nuances.

Couleurs :

Brun : Robe, cheveux, couverture du livre.

Bleu : Revers de la robe,

Ceinture, rabat droit (particulier au costume de moine) Rouge : .bordures des manches, de

la capuche, du capulet. Jaune : bordures de chaque vêtement Blanc : aube visible au bout des

manches et au ras du cou.

Le support est un cul-de-lampe de granit, lié à la maçonnerie à 2 m du sol, sculpté en godrons.

En assez bon état de conservation (fentes masquées). Quelques vermoulures sur le socle et le côté droit.

L'attribut d'origine que le saint portait dans sa main droite,

manquant, a été remplcé par une pelle moderne. Le Saint vétu en moine,

baisse légèrement la tête, les avant-bras détachés du corps tiennent

les attributs : une pelle de jardinier en main droite et un livre

ouvert en main gauche.

Les pieds dépassent un peu la robe, le pied droit étant légèrement tourné vers la droite.

La tête est très légérement tournée vers sa gauche.

L'expression des mains est assez mal rendue avec les doigts plats. La

silhouette est fine, les épaules tombantes. Chevelure courte. La

coiffure est celle typique des moines.

La tête est ovale, les yeux cernés de rouge, la bouche fermée, le

menton fuyant, les pommettes marquées par la couleur et le cou indiqué.

Le Saint porte l'habit du moine franciscain : robe avec capuche,capulet et rabat droit

Il n'y a pas de recherche dans la traduction des draperies, la robe

tombe en plis verticaux sur les pieds. La capuche remonte verticalement

sur la nuque Les manches sont massives à section circulaire simple. Le

rabat de la ceinture est vertical sur le devant. Seuls quatre légers

plis sont suggérés.

C'est la réalisation d'une oeuvre artisanale de tradition médiévale dans un atelier régional ou local. Epoque : 17ème siècle.

Statue de saint-Tugen ou Tuguen ou plus vraisemblablement) Saint-Gildas

Cette statue est située sur le mur Est du choeur, à droite de la maîtresse-vitre.

Statue en pied en ronde-bosse. En bois polychromé à surface polie. Le revers est plat.

Le saint est sculpté dans un bloc principal. Le chien de droite est en trois morceaux : tête, tronc et arrière-train.

Le chien de gauche en deux morceaux flanc gauche et flanc droit. Assemblage par tenons, mortaises et petites chevilles.

La polychromie, assez récente, recouvre entièrement l'ancienne :

Brun : cheveux, aube et chiens. Bleu : Chasuble.

Blanc: Doublure de chasuble, gants.

Hauteur totale = 105 cm

Longueut du bâton = 75 cm

Hautr chien droite = 35 cm

Haut chien de gauche = 25 cm

Profondeur à la base = 25 cm

Largeur à la base = 35 cm

La statue de Saint-Fiacre

est posée sur une console en granit liée à la maçonnerie de forme

rectangulaire aux angles arrondis. Sa forme est celle d'une pyramide

inversée avec décor en godrons.

Statue en assez bon état de conservation même s'il lui manque le haut

de la crosse d'évêque. En fait, il s'agit d'un évêque ou d'un diacre

ayant

pour attributs deux chiens. Cela ne permet pas de choisir entre

Saint-Tugen et Saint-Gildas. (voir notice en annexe sur ces deux

saints).

Le saint est debout dans une attitude rigide, la tête légèrement

penchée vers sa gauche, tient dans sa main gauche un livre gardé serré

contre lui,

et, dans sa main droite, un bâton qui est, peut-être le reste d'une crosse.

Le chien de droite (à sa gauche) est assis aux pieds du saint, tandis

que l'autre chien est debout : leurs deux têtes semblent s'appuyer

contre la crosse.

Les bras sont soudés au corps. Le visage est large et paraît assez

lourd, les yeux écartés, la bouche très petite, les mains sont fortes

et peu travaillée: Le visage est entouré par la coiffure qui est celle

d'un moine.

Le saint est revêtu d'une ample chasuble par-dessus une aube qui

recouvre les pieds. Les mains sont gantées, un manipule pend à son

poignet.

La hampe de la crosse cassée se termine par une boule.

Les chiens, très bien observés, ont la gueule largement ouverte et

semblent atteints de la rage. Leur anatomie leur donne une apparence

bien vivante.

Les draperies des vêtements du saint sont traitées en plis verticaux

arrondi devant la chasuble. Trois plis verticaux en forme de V.

Ce groupe est l'œuvre artisanale d'un atelier local ou régional. Elle date de la fin du 16ème siècle ou début du 17ème.

Statue de Sainte-Marguerite.

Cette statue est située sur le mur Nord du transept, à droite de la fenêtre.

C'est une statue d'applique, en pied, en ronde-bosse en bois

polychromé, à surface polie, avec de nombreuses traces d'outils, en

creux, visibles tout le long du manteau. Le dos est plat. Elle est

sculptée dans un seul bloc mais il est possible que les mains jointes

aient été rapportées.

Hauteur (base comprise) = 90 cm

Hauteur de la base = 10 cm

Largeur maximum = 33 cm

Profondeur maximum = 22 cm

La polychromie, assez récente et très épaisse cache l'ancienne :

Brun : Robe, visage, mains et base

Bleu : manteau, cheveux, monstre, détail de la robe

Blanc : Col, yeux, revers du manteau.

Polychromie brillante, très agressive.

Le support de la statue de Sainte-Marguerite est un cul-de-lampe en granit lié à la maçonnerie et sculpté en revers de coquille.

L'état de conservation de ce groupe est assez médiocre. On relève de

nombreuses vermoulures sur le revers et les côtés de la statue.

Un badigeon "récent" a voulu cacher fissures et vermoulures. La tête du monstre est mutilée et l'ensemble penche vers l'arrière.

Le thème du sujet est « Sainte Marguerite issue du monstre ». Ce

dernier, ailé, est debout devant la sainte, posé sur le même socle

qu'elle. Celui-ci, de base rectangulaire est arrondi à l'emplacement du

monstre.

La Sainte elle-même est debout, les bras collés au corps, les mains

jointes, figée, elle ne donne l'impression d'aucun mouvement. Son buste

avec les épaules tombantes et l'absence de cou. Le visage est taillé

dans un bloc rond traduit une expression naïve, les yeux levés au ciel,

le front fuyant. L'ensemble est d'une facture très maladroite.

Le monstre ailé avec la queue remontant sur le côté de la Sainte, la

tête est mutilé avec une courte crinière traitée en mèches parallèles.

Les deux ailes sont déployées en éventail, les pattes sont courtes;

C'est une œuvre maladroite provenant d'un atelier local dans la

tradition populaire. De ce fait, on ne peut en préciser l'époque.

La Vierge à l'Enfant.

Statue en pied fixée sur le

mur Sud du transept, à gauche de la fenêtre. Elle est en terre cuite

dure, d'u seul bloc à surface polie. La pol chromie épaisse a été

entièrement rénovée sans doute au début du 20ème siècle.

C'est un ensemble blanc sauf le manteau bleu, la couronne jaune Cheveux, sourcils, yeux et bouche sont bruns.

Le support est en granit.

Ouvre artisanale locale ou régionale, peut-être du 15ème siècle.

En assez mauvais état de conservation : la Vierge a perdu sa main gauche, l'Enfant sa tête et son pied droit.

Hauteur totale = 84 cm

Longueur de l'enfant = 17 cm

(Sauf sa tête disparue)

Largeur à la base = 30 cm

Profondeur à la base = 20 cm

Bénitier

Situé sur le mur Sud de la nef, près de la porte.

Sur une pile de section carrée, il est constitué d'une cuve rectangulaire irrégulière.

La cuve est creusée en petite piscine en tronc de pyramide.

Cuve et pile sont faites de deux granits différents

Les dimensions extérieures de la pile sont 20 cm x 17 cm

Hauteur de la cuve = 32 cm

Largeur de la cuve = 50 cm

Profondeur = 34 cm

DOCUMENTATION : Textes et Photographies de la D.R.A.C.

Direction Régionale des Affaires Culturelles RENNES

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GLOSSAIRE.

Archivolte : ensemble des moulures ou voussures ornementées sur la tête des voussoirs d'une arcade.

Cavet : moulure concave dont le profil est en quart de cercle.

Écoinçon : surface triangulaire entre deux arcades tangentes et limité par un bandeau.

Godron : Ornement en forme d'ove allongé utilisé en architecture.

Gouttereau : mur latéral d'un bâtiment, d'une nef d'église, qui porte les gouttières à la base de l'égout du toit.

Intrados : surface intérieure d'un arc qui peut être décoré.

Lancette : arc en tiers-point surhaussé en forme de fer de lance surmontant les divisions verticales d'une baie.

Piédroit : montant vertical qui supporte la naissance d'une voûte, d'une arcade.

Poudingue : roche formée de galets arrondis ou émoussés réunis par un ciment naturel.

Ronde-bosse: œuvre sculptée présentant les trois dimensions par opposition à demi-bosse ou bas-relief.

EXTRAITS DU LIVRE :

PRÉNOMS DE BRETAGNE de Gilles et Bleuzen DU PONTAVICE.

MELAR Fête le 02 Octobre.

Saint Mélar était enterré à Lanmeur près de Morlaix. Si le corps a

disparu, on voit toujours la fontaine qui coule dans la crypte, l'une

des plus anciennes de Bretagne.

L'an 538, son père, Miliau, fût assassiné par son oncle Riwod qui

convoitait le trône de Cornouaille. Riwod ne parvenant pas à faire

supprimer Mélar, lui fit couper la main droite et le pied gauche.

Ainsi estropié, ne pouvant monter à cheval ni tenir une épée, le pauvre

prince dût renoncer au trône.

Mais un ange descendu du ciel lui offrit une main en argent et un pied

en bronze qui grandissait avec lui. Riwod parvînt cependant, par

traitrise, à faire tuer Mélar. Il avait quinze ans.

L'histoire est racontée de façon très expressive dans l'église de

LOCMELAR Cette histoire de la main d'argent est répandue dans les

nations celtes et trouve sa récente illustration dans une saga de

science-fiction de l'américain Roger Zélazny dont les héros ont pour

noms Ganelon, Corwin, Fiona, Brand, Julian. Les prénoms

celtiques sont une source d'inspiration féconde pour "l'héroic fantasy".

FIACRE Fête le 29 Août

Ce moine irlandais du VIIème siècle qui vécût en Ile de France, est le

saint patron des jardiniers. On le représente souvent avec sa bêche.

Il est le saint patron de Saint-Fiacre (Loire Atlantique) et

Saint-Fiacre (Côtes d'Armor) et est honoré dans plusieurs chapelles :

la plus connue est celle de Saint-Fiacre au Faouët (Morbihan): elle a

conservé un magnifique jubé en bois du XVe siècle. La forme bretonne du

prénom est Fiakr.

Saint-Fiacre avait aussi un pèlerinage à sa chapelle de Trévon (Côtes d'Armor: mais l'Église l'a interdit.)

Encyclopédie LAROUSSE :

Sainte MARGUERITE (ou MARINE) :

Née à Antioche de Pisidie vers 255 et décédée en 275 au même lieu.

D'après sa légende, elle aurait été dénoncée comme chrétienne par son

père, prêtre des idoles, et décapitée. Fête le 20 Juillet. Ce

père était-il le monstre dont "est issue" la Sainte Marguerite de la

Chapelle Saint-Fiacre ?

En breton GWELTAS.

Gildas est le nom d'un saint auquel on attribue tant de hauts faits

qu'ils devaient sans doute être le fait de plusieurs personnages.

Mais l'essentiel de l'histoire se rapporte au même saint appelé commu-nément GILDAS.

Gildas est venu d'Ecosse en Armorique à la fin du 6ème siècle chassé, comme tant d'autres par les barbares saxons.

Saint-Gildas est l'auteur de la chronique "De Excipio Britanniae" qui

relate l'exode des Bretons. C'est ni plus ni moins que la plus ancienne

histoire de la Grande-Bretagne.

Installé à l'Ile de Houat, il reçut du Comte de Vannes, Gwereg, un

château sur la presqu'ile de Rhuys dont il fit un monastère célèbre.

Son œuvre d'évangélisation le conduisit dans toute la région bretonne. Il mourût sans doute en 570.

On lui attribue de nombreux miracles et thaumaturge d'envergure, on

fait appel à lui CONTRE LA RAGE (le mal de Saint-Weltas), la folie, les

maux de tête et de dents

Il a un pardon à CARNOËT où on lui offre des volailles. Il est aussi le protecteur des chevaux.

Le dimanche de la Pentecôte, un pardon a lieu dans l'île Saint-Gildas près de Port-Blanc.

TUGEN (ou TUJEN) Fête le 26 Janvier.

Au pardon de la chapelle Saint-Tugen en Primelin (Finistère), on distribue des petites clefs en plomb bénites.

Relais des dons de Tujen, elles guérissent LA RAGE DES CHIENS.... et des dents. Il est en effet souverain contre ces affections.

Chargé de veiller sur la virginité de sa sœur, il finit par s'écrier "

Je préférerais garder un troupeau de chiens ENRAGES que d'empêcher une

fille de mal faire".

Dieu qui l'entendit le prit au mot et lui ordonna de soigner les chiens enragés et leurs victimes.

Tujen s'acquitta de sa tâche avec une certaine réussite : les personnes

qui pensent avoir été mordues par un chien enragé font trois fois le

tour de sa fontaine et se regardent dans l'eau. S'ils y voient la

gueule d'un chien c'est qu'ils sont atteints.

Pour les cas de rage non guéris, il reste "la prison de Saint Tujen" près

du portail de la chapelle ... où les malades attendaient la mort.

Abbé du 6ème siècle, à l'abbaye de Daoulas, patron de Brasparte

(Finistère) et de Landujan (Ille et Vilaine), TUJEN venait de la

Cornouaille anglaise.

Paul GUÉZENNEC (1923-2008).

Joseph Lohou (janvier 2015)